La historia de Zaragoza está escrita con sangre, pólvora y una terquedad legendaria que desafió al ejército más poderoso del mundo. En el verano de 1808, las tropas de Napoleón avanzaban por España creyendo que sería un paseo militar, pero se toparon con una ciudad dispuesta a convertirse en tumba antes que en trofeo. En medio de ese caos, entre el estruendo de la artillería y los gritos de los heridos, una mujer anónima dio un paso al frente y cambió el curso de una batalla. Su gesto, nacido de la pura desesperación, se convirtió en un símbolo instantáneo de la resistencia popular que inspiraría a toda una nación.

Pocos podían imaginar que una joven catalana, ajena al oficio de las armas, se convertiría en la peor pesadilla de los generales franceses en la capital del Ebro. No era noble ni soldado, solo una más de las miles de almas atrapadas en una ciudad sitiada. Sin embargo, en el momento más crítico, cuando la defensa parecía a punto de quebrarse y la moral se desvanecía, la chispa de su valentía prendió en una ciudad que se negaba a morir. Su historia no es solo la de un acto heroico, sino el relato de cómo una persona corriente, empujada al límite, puede encarnar el espíritu indomable de todo un pueblo.

UNA CIUDAD CONDENADA Y UNA MUJER ANÓNIMA

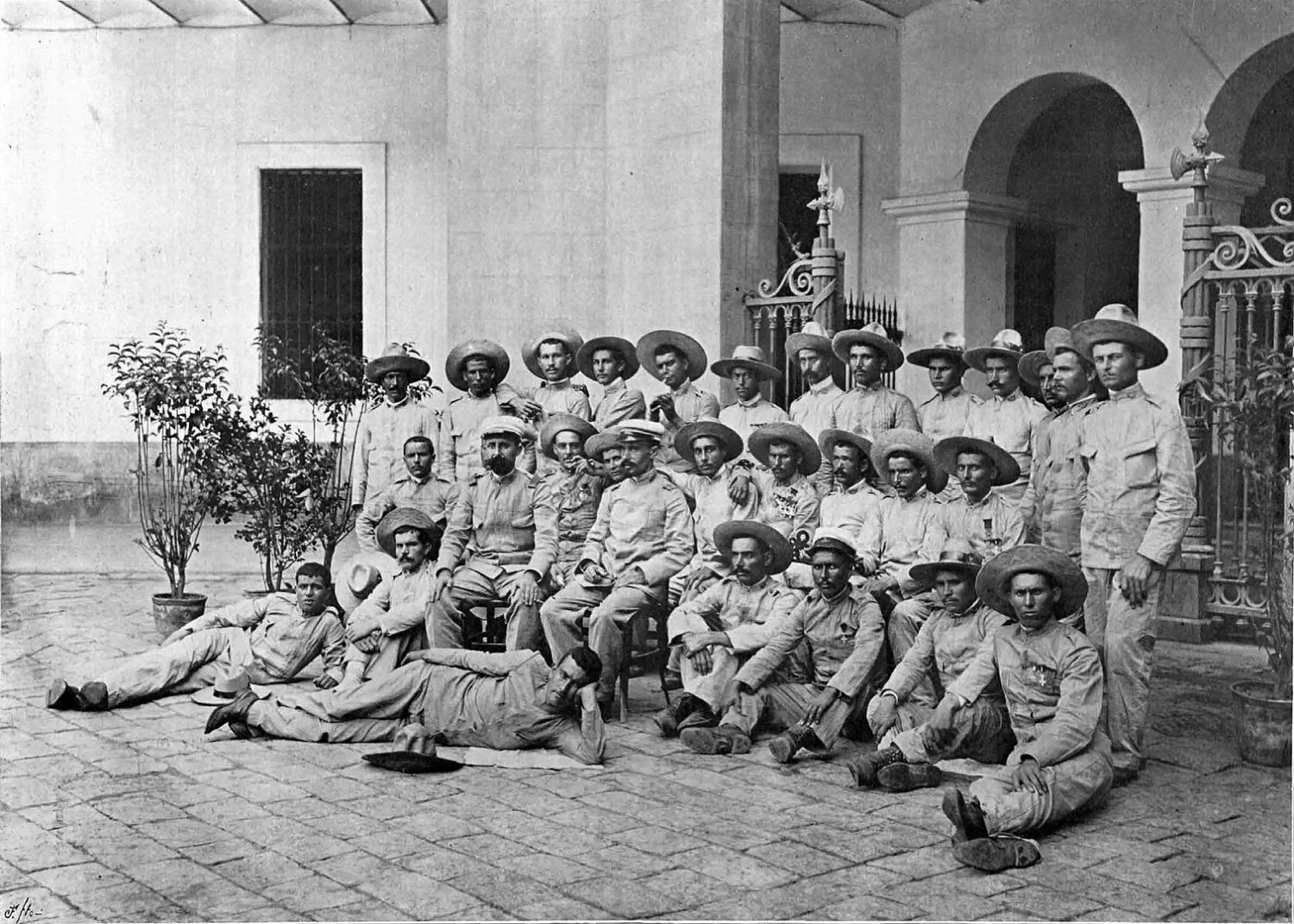

En junio de 1808, el ambiente en las calles de la ciudad aragonesa era una mezcla de fervor patriótico y pánico mal disimulado. El ejército francés, una máquina de guerra perfectamente engrasada y acostumbrada a la victoria, se plantó ante sus murallas convencido de que la plaza caería en cuestión de días, si no de horas. Los defensores eran una amalgama de soldados regulares, milicianos improvisados y ciudadanos armados con lo que encontraban a mano. Ante tal panorama, la desesperación y la certeza de una masacre inminente eran el pan de cada día para quienes se preparaban para lo peor.

En ese escenario de fatalidad inminente se movía Agustina Raimunda María Saragossa i Domènech, más tarde conocida como Agustina de Aragón. No era de allí, había llegado a la ciudad siguiendo a su marido, un cabo de artillería. Era una mujer de veintidós años, una civil arrastrada por los vientos de la guerra, cuya única preocupación era sobrevivir y, como muchas otras, ayudar llevando agua y víveres a los combatientes. Antes de su famoso episodio, era una figura completamente anónima entre la multitud que defendía la urbe zaragozana, una más de las heroínas silenciosas cuyo nombre la historia nunca llega a registrar.

EL ESTAMPIDO QUE CAMBIÓ LA HISTORIA EN EL PORTILLO

La tarde del 2 de julio fue crítica. El asalto francés se concentraba con una violencia brutal sobre la Puerta del Portillo, uno de los accesos más vulnerables de la ciudad. El fuego enemigo era incesante y los artilleros españoles que defendían la batería caían uno tras otro, muertos o malheridos. La situación era límite, la posición estaba a punto de ser arrollada y con ella, se abriría una brecha fatal en las defensas de Zaragoza. En ese instante de silencio y muerte, con los franceses a punto de cantar victoria, el cañón español que guardaba la entrada quedó abandonado y a merced del enemigo.

Fue entonces cuando Agustina, que estaba cerca llevando un cántaro de agua, vio la escena. Vio a los artilleros caídos, la mecha encendida a punto de apagarse y a la columna francesa lanzándose al asalto final. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la pieza de artillería. Con una decisión que heló la sangre de quienes la vieron, apartó el cuerpo de un artillero, cogió el botafuego y disparó el cañón a bocajarro contra la vanguardia francesa. La descarga de metralla barrió a los primeros asaltantes y el impacto psicológico de ver a una mujer manejando un cañón detuvo en seco el ataque francés, dando tiempo a que los defensores se reorganizaran.

DE AGUSTINA A «LA ARTILLERA»: NACE UN SÍMBOLO

El eco de aquel cañonazo fue mucho más que un estruendo. Fue un grito de guerra que se extendió por toda la ciudad como la pólvora. La noticia del acto de Agustina corrió de boca en boca, insuflando una nueva moral a una defensa que flaqueaba. El general Palafox, líder de la resistencia en la capital maña, la llamó a su presencia y, impresionado por su valor, la felicitó públicamente. Allí mismo, fue nombrada artillera con el rango de sargento y un sueldo de seis reales diarios. De la noche a la mañana, la joven civil se había transformado en «la Artillera», un icono viviente de la lucha contra el invasor.

Su figura trascendió rápidamente las murallas de la ciudad asediada. Los relatos de su hazaña, a menudo adornados y magnificados, se convirtieron en la mejor propaganda para la causa patriótica en toda España. Agustina ya no era solo una mujer valiente; representaba algo mucho más grande. Era la encarnación del pueblo en armas, la demostración de que la resistencia no era solo cosa de militares profesionales. Porque su gesto simbolizaba que cualquier ciudadano, hombre o mujer, podía convertirse en un soldado cuando la patria estaba en peligro, un mensaje devastador para la moral del ejército napoleónico.

¿QUÉ FUE DE LA HEROÍNA TRAS LA GUERRA?

Muchos podrían pensar que su historia termina con ese único acto de valentía, pero la vida de Agustina de Aragón estuvo lejos de ser tranquila tras el episodio del Portillo. Continuó luchando activamente en la defensa de Zaragoza hasta que la ciudad finalmente capituló en el segundo y aún más brutal Sitio de 1809. Hecha prisionera por los franceses, fue testigo del horror de la ciudad rendida, pero su carácter indomable no se doblegó. Logró escapar de sus captores y se unió a las guerrillas para seguir combatiendo al invasor en diferentes frentes, participando incluso en la crucial batalla de Vitoria.

Una vez terminada la Guerra de la Independencia, la vida de Agustina no volvió al anonimato. Su fama la precedía y fue reconocida con condecoraciones y pensiones por el rey Fernando VII. Se casó de nuevo y se estableció en Ceuta, donde vivió durante muchos años, convertida en una celebridad local a la que todos miraban con una mezcla de respeto y admiración. Lejos de la pólvora y los cañones, llevó una vida relativamente tranquila como la viuda de un médico, aunque su leyenda nunca dejó de crecer, inmortalizada en grabados, poemas y relatos que la convirtieron en un mito nacional.

EL LEGADO INMORTAL EN LA MEMORIA DE UNA CIUDAD

Hoy, el nombre de Agustina de Aragón está grabado a fuego en la identidad de Zaragoza. Su recuerdo no es solo una estatua en una plaza o el nombre de una calle; es parte del ADN de una ciudad que se ganó el título de «Inmortal» por su increíble capacidad de resistencia. Su historia se cuenta a los niños en los colegios y su figura preside uno de los monumentos más emblemáticos. Para la capital del Ebro, ella no es solo un personaje histórico; Agustina es la personificación del «no pasarán» que resonó en sus murallas, el espíritu de una Zaragoza que prefiere morir a rendirse.

Su historia, al final, nos habla de algo que va más allá de la guerra. Es un recordatorio de la extraordinaria fuerza que puede surgir de la gente corriente en los momentos más oscuros. Aquel disparo en la Puerta del Portillo no fue solo un acto de defensa militar; fue una declaración de intenciones, un grito de dignidad frente a la tiranía. Y es que, dos siglos después, la figura de aquella mujer frente a un cañón sigue representando la capacidad humana de rebelarse ante lo imposible, una chispa de coraje que aún ilumina la memoria de Zaragoza y de toda España.