La historia de la Gripe Española es, en realidad, la crónica de una de las mayores injusticias nominativas del siglo XX. Un nombre que se pegó a la piel de un país como una marca indeleble, señalándolo como la cuna de una pandemia apocalíptica. Pero, ¿y si te dijera que su origen no tuvo nada que ver con nuestro país? La verdad es mucho más compleja, una historia de censura de guerra y de un país que se atrevió a hablar cuando los demás callaban en uno de los momentos más oscuros de la humanidad.

Imagínate un mundo en guerra, donde las noticias sobre una enfermedad devastadora se silencian para no desmoralizar a las tropas ni dar ventaja al enemigo. Fue en ese contexto de silencio impuesto donde España, al ser neutral, se convirtió en el primer altavoz de la catástrofe, pagando un precio altísimo por su transparencia informativa. El estigma de la Gripe Española nació, paradójicamente, de esa honestidad que el resto del mundo no se podía permitir en plena contienda.

EL SILENCIO DE LOS CAÑONES, EL GRITO DE LOS TITULARES

Mientras Europa se desangraba en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, la información era un arma más y la moral, un bien preciado. Los países combatientes, como Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, impusieron una férrea censura sobre su prensa; admitir que una epidemia diezmaba a sus soldados y civiles era impensable y se consideraba una debilidad estratégica frente al enemigo. Silenciar la tragedia era una orden directa para no sembrar el pánico en la retaguardia ni en el frente.

En este panorama de secretismo, España era una isla de neutralidad y, por tanto, de libertad de prensa en un continente amordazado. Los periódicos españoles comenzaron a informar abiertamente sobre los estragos de la enfermedad, dando una visibilidad al virus que no existía en ningún otro lugar del continente. El mundo, que solo leía noticias sobre el avance de la Gripe Española en los diarios de Madrid o Barcelona, asumió por una lógica aplastante pero errónea que aquel mal había nacido allí.

UN VIRUS SIN PASAPORTE: ¿DE DÓNDE SALIÓ REALMENTE?

Lejos de las tascas madrileñas o los campos andaluces, la pista del primer brote de la pandemia de 1918 nos lleva mucho más lejos. Las investigaciones más sólidas y aceptadas hoy en día apuntan a un campamento militar en Kansas, Estados Unidos, en la primavera de 1918, donde miles de soldados se preparaban para zarpar hacia el frente europeo. El movimiento masivo de tropas se convirtió en el vehículo perfecto para la expansión global de aquella plaga mortal que no entendía de banderas.

Otras teorías minoritarias señalan un posible origen en China un año antes, pero lo que está claro es el consenso científico sobre su nulo vínculo español. No hay ninguna evidencia que sostenga que la Gripe Española surgiera en la península ibérica; de hecho, España fue uno de los países que la sufrió con mayor virulencia y mortalidad, precisamente por la falta de información previa sobre su existencia. Un giro cruel del destino para la mal llamada Gripe Española, que nos convirtió en víctimas por partida doble.

ESPAÑA, EL INESPERADO CRONISTA DE SU PROPIA TRAGEDIA

A diferencia de las redacciones de París o Londres, los periódicos españoles no tenían directrices militares que seguir y cumplieron con su deber: contar lo que estaba pasando. Las crónicas hablaban de un mal misterioso que colapsaba hospitales y se llevaba por delante a jóvenes y sanos en cuestión de días. Incluso el rey Alfonso XIII cayó gravemente enfermo, convirtiéndose en el paciente más famoso del país y proyectando la noticia de la epidemia a nivel internacional con una fuerza inusitada.

La cobertura fue tan extensa y transparente que el resto del mundo no tardó en asociar la enfermedad con la única nación que hablaba de ella sin tapujos. Mientras los soldados morían por miles en los frentes de batalla por culpa del virus, sus gobiernos lo ocultaban. Así, el nombre de ‘Gripe Española’ se consolidó internacionalmente como una etiqueta cómoda y fácil, desviando la atención de la situación real en los países beligerantes. Irónicamente, el periodismo nos puso en el mapa y, a la vez, nos condenó.

MÁS ALLÁ DEL NOMBRE: LA DEVASTADORA REALIDAD DE LA PANDEMIA

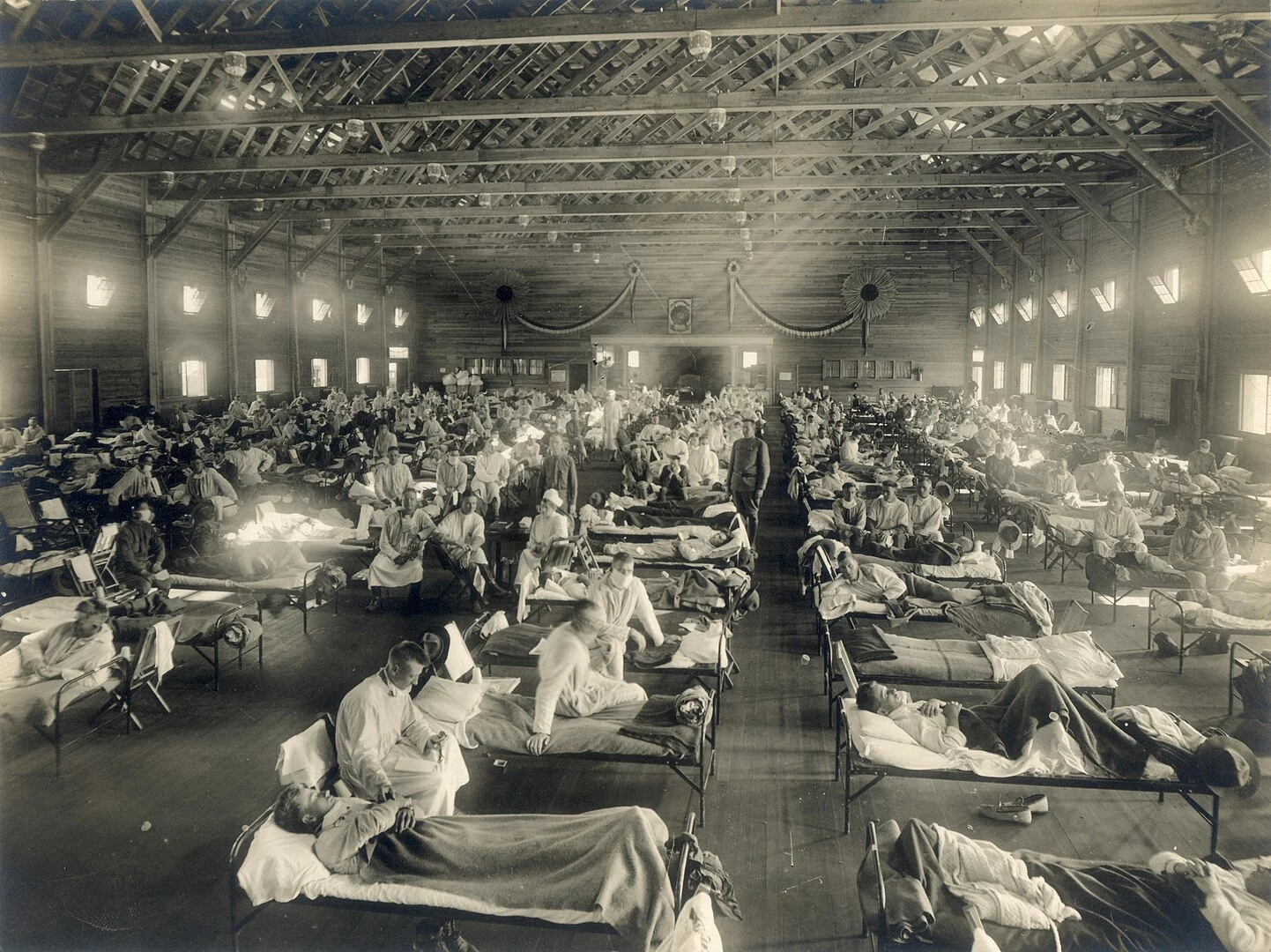

Pero detrás de la injusticia del nombre se esconde una de las mayores catástrofes sanitarias de la historia, una que a menudo queda eclipsada por la Gran Guerra. El virus H1N1 de 1918 fue excepcionalmente letal y atacó en tres oleadas sucesivas, siendo la segunda, en otoño de ese año, la más mortífera de todas. Afectó a un tercio de la población mundial y se estima que mató a entre 50 y 100 millones de personas, muchas más que la propia contienda bélica.

Lo más aterrador de aquel azote vírico era su perfil de víctima, pues se ensañó con adultos jóvenes de entre 20 y 40 años, un grupo demográfico normalmente resistente. Los síntomas eran fulminantes: fiebre alta, dolores insoportables y una neumonía que ahogaba a los enfermos en sus propios fluidos. La Gripe Española no fue una gripe común; fue una tormenta de citoquinas que colapsaba el sistema inmunitario de los más fuertes, una lección de humildad para la ciencia de la época.

UN SIGLO DESPUÉS, ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO DE LA ‘GRIPE ESPAÑOLA’?

La historia de la Gripe Española es un poderoso recordatorio sobre cómo la desinformación y la propaganda en tiempos de crisis pueden moldear la historia de forma injusta. El estigma que cargó nuestro país durante décadas demuestra el peligro de buscar culpables fáciles en lugar de entender las causas complejas de una crisis global. Una lección sobre la importancia de la transparencia informativa y la cooperación internacional, conceptos que siguen siendo tan vitales hoy como lo eran entonces para la salud pública.

Aquella catástrofe de principios del siglo XX nos enseñó que los virus no tienen nacionalidad y que el silencio nunca es una estrategia sanitaria válida. Cien años después, el nombre de la Gripe Española persiste en el imaginario colectivo, pero su historia real, la de un país que sufrió y que fue el primero en alertar al mundo, merece ser contada correctamente. Quizás esa sea la mejor forma de honrar a los más de 250.000 españoles que, como millones en todo el planeta, fueron víctimas de un mal que, definitivamente, no nació aquí.