La Transición española se construyó sobre un pacto de silencio, un acuerdo no escrito pero asumido por casi todos. Fue una época vertiginosa donde el miedo a repetir los horrores del pasado nos empujó a mirar hacia adelante, y la sociedad española aceptó una calculada amnesia como el peaje para alcanzar la democracia. ¿Pero fuimos conscientes del precio que estábamos pagando? ¿Se puede construir un futuro sólido sobre cimientos de olvido?

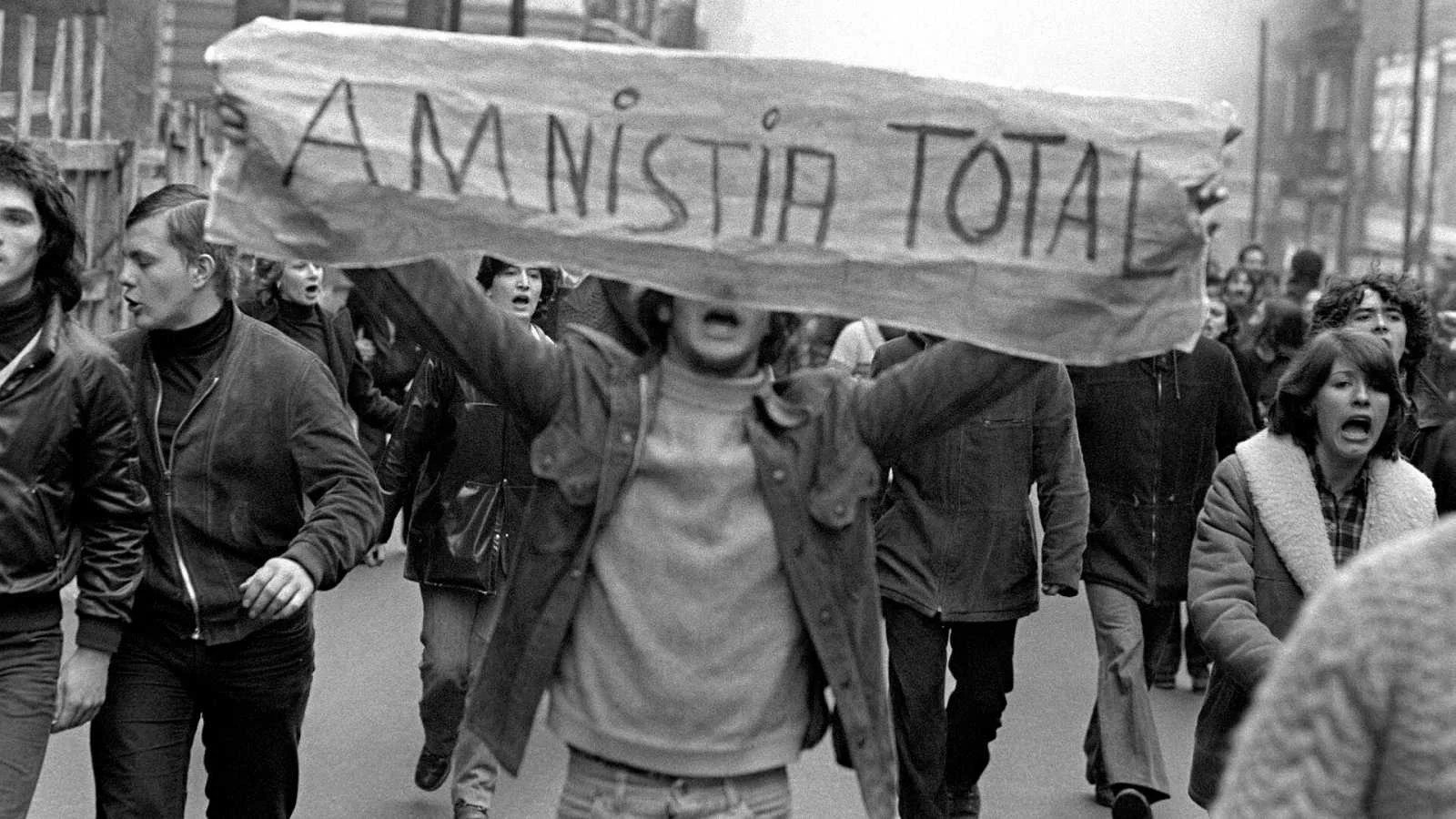

Aquella decisión, envuelta en la promesa de un futuro mejor, marcó el camino de la nueva España. Hoy, décadas después, las preguntas siguen resonando con fuerza, y la Ley de Amnistía de 1977 se convirtió en la herramienta legal que selló ese pacto del olvido, dejando heridas sin cerrar y un debate que se niega a morir. La historia de la Transición es también la historia de lo que decidimos callar.

¿UN MAL NECESARIO O UNA HERIDA ABIERTA?

España salía de cuarenta años de dictadura con el eco de los sables resonando en los cuarteles y el terrorismo golpeando en las calles. En ese clima de máxima tensión, el consenso político priorizó la estabilidad por encima de todo, y la reconciliación nacional se entendió como un ejercicio de pragmatismo para evitar una nueva confrontación. Era el único camino posible, o al menos eso nos dijeron durante mucho tiempo en el relato de la modélica Transición.

Pero bajo esa capa de concordia latía el dolor de los que no podían olvidar. Miles de víctimas del franquismo vieron cómo sus verdugos quedaban impunes en nombre de un bien mayor, y el silencio impuesto a los vencidos fue el altísimo coste de aquella paz tutelada. Para ellos, el postfranquismo no fue un punto y final, sino la continuación de una injusticia que se prolongaba con el aplauso de casi todos durante la Transición.

LA LEY DE AMNISTÍA: ¿PERDÓN PARA TODOS?

La Ley 46/1977, aprobada en octubre de ese año, se presentó como un gesto de generosidad y borrón y cuenta nueva. Su objetivo inicial era liberar a los presos políticos y perdonar actos de intencionalidad política, pero su redactado ambiguo abrió la puerta a una amnistía total que incluía también los crímenes de la dictadura. Era una ley de doble filo: liberaba a los luchadores por la libertad y, al mismo tiempo, blindaba a sus represores.

Poco a poco, esa ley se convirtió en un muro infranqueable para cualquier intento de hacer justicia. Se transformó en una coartada perfecta para que torturadores, funcionarios y altos cargos del régimen nunca tuvieran que rendir cuentas, y la impunidad de los crímenes de Estado se consolidó como un pilar fundamental de la nueva democracia española. Aquel perdón generalizado no fue un acto de clemencia, sino una decisión política con consecuencias devastadoras para la memoria colectiva.

EL MIEDO A MIRAR ATRÁS

El recuerdo de la Guerra Civil era una herida tan profunda que el pánico a reabrirla paralizaba a la sociedad. La generación que protagonizó la Transición había crecido escuchando historias de un conflicto fratricida, y el miedo a un nuevo enfrentamiento fue el principal catalizador del pacto del olvido. «No remover el pasado» se convirtió en un mantra, en un mecanismo de autodefensa colectivo para poder imaginar un futuro en convivencia.

Ese temor fue hábilmente gestionado por las élites políticas del momento, que lo utilizaron como argumento irrebatible para justificar sus decisiones. El consenso se forjó sobre la base de esa fragilidad emocional, y el olvido se vendió como el único pegamento capaz de unir las dos Españas, aunque en realidad solo estuviera tapando las grietas en lugar de repararlas. La construcción de la democracia se hizo sobre una base deliberadamente amnésica.

CUANDO EUROPA NOS MIRABA DE REOJO

España ansiaba ser un país europeo, moderno y homologable. El ingreso en la Comunidad Económica Europea era el gran objetivo, el símbolo definitivo de haber dejado atrás el aislamiento de la dictadura. Durante la Transición, la presión por proyectar una imagen de estabilidad y modernidad aceleró la necesidad de cerrar en falso el pasado. Había que pasar página rápidamente para ser aceptados en el club de las democracias occidentales.

Sin embargo, nuestro modelo fue una anomalía en el contexto internacional. Mientras Alemania juzgaba su pasado nazi y las dictaduras latinoamericanas comenzaban a enfrentarse a sus crímenes, España optaba por un camino diferente. Con el paso de los años, la justicia universal ha señalado la amnistía española como un caso anómalo que choca con el derecho internacional, recordándonos que el perdón sin justicia a menudo se parece demasiado a la impunidad.

LAS GRIETAS DEL SILENCIO HOY

Han tenido que pasar décadas para que la sociedad española comience a cuestionar abiertamente el relato oficial de la Transición. Son los nietos de la guerra y los hijos de aquel silencio quienes ahora tiran del hilo, buscando en fosas comunes o en archivos desclasificados las respuestas que sus mayores no pudieron o no quisieron dar. Para ellos, la recuperación de la memoria histórica no es revanchismo, sino un acto de reparación y dignidad democrática.

Este debate, lejos de cerrarse, define hoy gran parte de nuestra conversación pública y evidencia las costuras de aquel acuerdo. La Transición fue, sin duda, un éxito en muchos aspectos, pero el pacto de silencio sobre el que se levantó dejó una hipoteca emocional y política que todavía estamos pagando. Al final, la gran pregunta sobre si se puede perdonar lo que nunca se ha juzgado sigue siendo la cicatriz imborrable de nuestra democracia.