Suárez tomó una decisión que pondría a prueba los cimientos de la democracia emergente en España. La legalización del PCE no fue un acto improvisado, sino el resultado de meses de negociaciones secretas y cálculos políticos arriesgados. El contexto era extremadamente delicado. La sociedad española salía de cuarenta años de dictadura y el fantasma de la Guerra Civil seguía presente en la memoria colectiva, especialmente entre los estamentos militares que veían al comunismo como el enemigo histórico.

La matanza de los abogados de Atocha el veinticuatro de enero había demostrado la gravedad de la situación. Cinco profesionales vinculados al PCE y a Comisiones Obreras fueron asesinados por pistoleros ultraderechistas. El entierro multitudinario que siguió convenció al presidente del Gobierno de que las elecciones no podían celebrarse sin la participación comunista. Excluir al PCE habría significado cuestionar la legitimidad de todo el proceso democrático, poniendo en riesgo la transición política que España necesitaba desesperadamente.

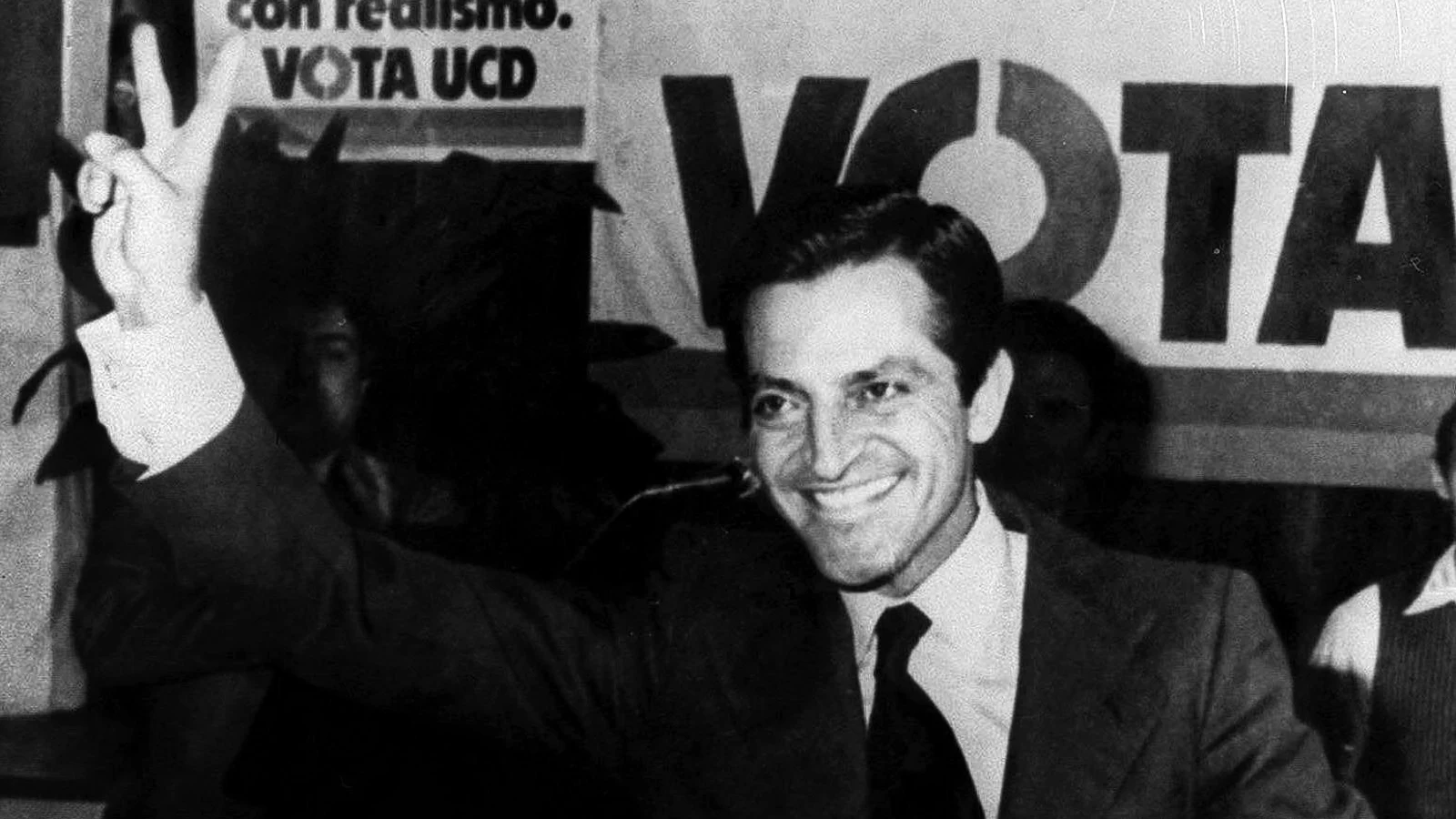

LA ESTRATEGIA POLÍTICA DE ADOLFO SUÁREZ

Suárez llegó al poder en julio de 1976, designado por el Rey Juan Carlos tras la dimisión de Carlos Arias Navarro. Su nombramiento sorprendió a propios y extraños, pues era un desconocido para la opinión pública. Sin embargo, su experiencia como procurador en Cortes y director general de Radiodifusión le proporcionó contactos valiosos. La Ley para la Reforma Política aprobada en referéndum en diciembre le dio al presidente el respaldo necesario para transformaciones profundas.

Las encuestas de opinión encargadas por Suárez al Instituto de la Opinión Pública fueron determinantes. Los sondeos mostraban que una mayoría de españoles apoyaba la legalización de todos los partidos, incluido el PCE. Al mismo tiempo, revelaban que los comunistas no obtendrían resultados electorales amenazantes. Esta información tranquilizó a quienes temían una victoria del marxismo. Las cifras permitieron al presidente argumentar que la democracia española podía acoger al comunismo sin peligro.

LAS NEGOCIACIONES SECRETAS CON SANTIAGO CARRILLO

El líder del PCE había regresado clandestinamente a España en 1976 tras décadas de exilio. Santiago Carrillo nació en Gijón en 1915 y comenzó su militancia política en las Juventudes Socialistas antes de pasarse al comunismo en 1936. Durante la Guerra Civil fue miembro de la Junta de Defensa de Madrid. Su trayectoria le convertía en una figura controvertida pero imprescindible para cualquier proceso de reconciliación nacional. Secretario general del PCE desde 1960, había distanciado al partido de Moscú.

José Mario Armero fue el artífice del entendimiento entre ambos líderes. Este abogado actuó como intermediario desde agosto de 1976, llevando propuestas y contraofertas entre el presidente y el secretario general comunista. Las reuniones se celebraban en París y posteriormente en Madrid de forma absolutamente secreta. El encuentro definitivo tuvo lugar en casa de Armero, donde Suárez y Carrillo conversaron durante cinco horas. Aquella negociación estableció las bases del pacto: legalidad a cambio de legitimidad para el nuevo régimen.

EL DESAFÍO A LOS MILITARES Y LA TENSIÓN INSTITUCIONAL

La cúpula militar representaba el mayor obstáculo para la legalización. El Ejército español había sido educado en el anticomunismo sistemático durante cuarenta años de franquismo. Para muchos mandos, el PCE seguía siendo el enemigo que habían combatido durante la Guerra Civil. Suárez era consciente de esta realidad pero decidió actuar. El Lunes Santo se reunió con sus vicepresidentes y los ministros de Justicia e Interior para buscar un soporte jurídico que justificara la decisión.

El nueve de abril, Sábado Santo, se hizo pública la legalización cuando la mayoría de los altos mandos estaban dispersos disfrutando del descanso de Semana Santa. Esta estrategia temporal no fue casual. La reacción militar fue inmediata y furiosa. El almirante Pita da Veiga presentó su dimisión como ministro de Marina el trece de abril. El Consejo Superior del Ejército expresó su repulsa general pero aceptó disciplinadamente el hecho consumado por patriotismo, aunque dejando claro su malestar institucional.

LAS CONCESIONES DEL PARTIDO COMUNISTA ESPAÑOL

Carrillo comprendió que la legalización exigía renuncias importantes. El quince de abril, el comité central ampliado del PCE tomó decisiones históricas por ciento sesenta y nueve votos a favor, ninguno en contra y once abstenciones. El partido aceptó ondear la bandera rojigualda en todos sus actos junto a la bandera comunista. Esta decisión representaba el abandono simbólico de la bandera tricolor republicana que había identificado al partido durante décadas. Muchos militantes vivieron aquello como una traición a sus ideales.

La segunda concesión fue el reconocimiento explícito de la monarquía parlamentaria como forma de Estado. El PCE prometió apoyar a Juan Carlos I si la Corona avanzaba hacia las libertades democráticas. También se comprometió a defender la unidad de España frente a cualquier intento separatista. Estas garantías eran imprescindibles para que Suárez pudiera calmar los temores de los sectores conservadores. El viraje político de los comunistas hacia posiciones moderadas resultó fundamental para su aceptación.

CONSECUENCIAS ELECTORALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO

Las elecciones generales se celebraron el quince de junio de 1977, apenas dos meses después de la legalización. La Unión de Centro Democrático liderada por Suárez obtuvo el resultado más alto sin alcanzar la mayoría absoluta. El Partido Socialista Obrero Español de Felipe González se convirtió en la segunda fuerza con el veintinueve coma tres por ciento de los votos. El PCE logró apenas un nueve coma cuatro por ciento, perdiendo la batalla por la hegemonía de la izquierda.

Los resultados decepcionaron profundamente a Carrillo y a los comunistas. Décadas de lucha clandestina no se tradujeron en el respaldo electoral esperado. La moderación y las concesiones realizadas no les proporcionaron réditos políticos. Por el contrario, el PSOE se consolidó como la fuerza hegemónica de la izquierda española. La paradoja histórica es que la legalización y su papel moderado en la Constitución derivaron en la irrelevancia electoral durante los años ochenta y su posterior dilución en Izquierda Unida.

EL LEGADO HISTÓRICO DE LA LEGALIZACIÓN COMUNISTA

La decisión de legalizar al PCE demostró el coraje político de un presidente que arriesgó su posición y posiblemente la estabilidad del país. Suárez rompió la confianza con sectores militares que nunca le perdonarían aquella afrenta. Esta ruptura abrió el camino a las operaciones golpistas que se produjeron en los años siguientes, cuyo objetivo era desmantelar o moderar el sistema democrático. El veintitrés de febrero de 1981, el teniente coronel Tejero protagonizó el intento de golpe más grave.

Cuarenta y ocho años después, la legalización del Partido Comunista se reconoce como uno de los momentos fundacionales de la democracia española. Sin aquella decisión de Suárez, las primeras elecciones libres habrían carecido de legitimidad plena. La presencia de Dolores Ibárruri y Rafael Alberti en la mesa constituyente simbolizó el cambio. El proceso demostró que la reconciliación nacional era posible incluso entre enemigos históricos separados por una guerra civil, estableciendo un precedente democrático.